Thèmes : art, peinture.

Visite des mercredi 25 Novembre 1987 et jeudi 26 Novembre 1987.

Pour préserver le patrimoine artistique, André Malraux avait eu l’idée de faire voter la loi de la dation, autorisant les héritiers à acquitter en œuvres d’art leurs droits de succession. C’est ainsi que fut réalisée, il y a 11 ans, la fameuse dation Picasso.

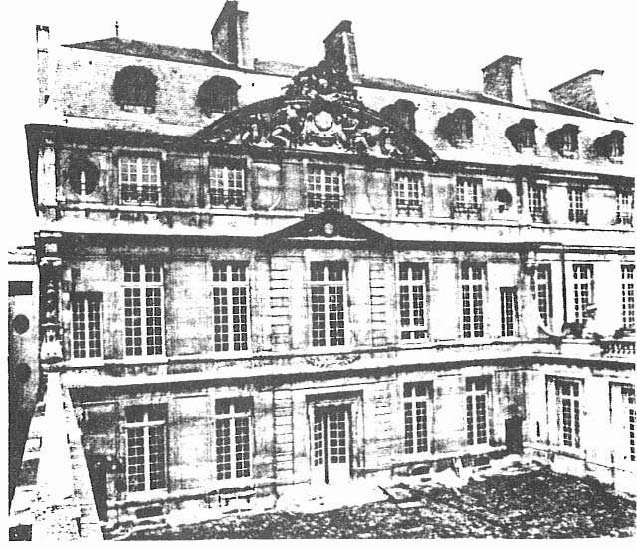

Après de longues tractations entre l’État et les multiples héritiers du peintre, l’affectation d’un musée consacré à celui-ci fut décidée. Plusieurs lieux furent envisagés. L’École des Beaux-Arts et l’École Polytechnique, avant que le choix ne se fixât sur l’Hôtel Salé qui fut déclaré officiellement Musée Picasso en août 1979. C’est un magnifique bâtiment de 1656, construit pour Aubert de Fontenay, Fermier Général du Roy, chargé de percevoir la « gabelle », l’impôt sur le sel.

Cet impôt exécré avait permis au « gabelou » du roi de se … sucrer sur le sel, et au petit peuple parisien de baptiser irrévérencieusement l’édifice : Hôtel « Salé ».

Du bâtiment primitif subsistent les façades et le merveilleux escalier intérieur. Des aménagements successifs transformèrent l’Hôtel en ambassade de Venise, en École des métiers d’Art, en archevêché de Paris, avant que l’École Centrale des Arts et Manufactures ne s’y installât, que la Ville de Paris ne mît fin à la détérioration consécutive et que l’État ne le classât Monument Historique. C’est là que les 25 et 26 Novembre derniers 120 membres du C.D.I. se retrouvèrent pour la visite guidée du Musée Picasso.

PABLO PICASSO (1881-1973).

Par sa mère, Maria Picasso, qui était andalouse, l’artiste remonte à une très ancienne famille d’orfèvres autrefois établie à Majorque. Son père, José Ruiz Blasco, qui était basque, fut peintre. Il professa le dessin et encouragea vivement des débuts surprenants du jeune Pablo avant de reconnaître bien vite qu’il n’avait plus rien à lui apprendre. A l’âge de 14 ans, Picasso compose « une fillette aux pieds nus ». L’œuvre est émouvante et très vivante : elle indique dans sa précoce qualité que le jeune artiste semble déjà posséder la science infuse. Il ne reniera jamais cette composition charmante. Par contre, il déteste presque les œuvres datées des années suivantes qui reflètent son passage à l’École des Beaux-arts de Barcelone, montrant ainsi l’indifférence en laquelle il tenait les connaissances stéréotypées d’un académisme contre lequel il s’élèvera toujours.

En 1901, Picasso s’installe à Paris. Le dessin de la « période bleue » devient discret, sévère, aisé, sûr de soi, à cause de l’authenticité du sentiment qui l’inspire. Quant à la monochromie des bleus, Picasso l’a choisie pour son atmosphère lénifiante.

Autoportrait, 1901

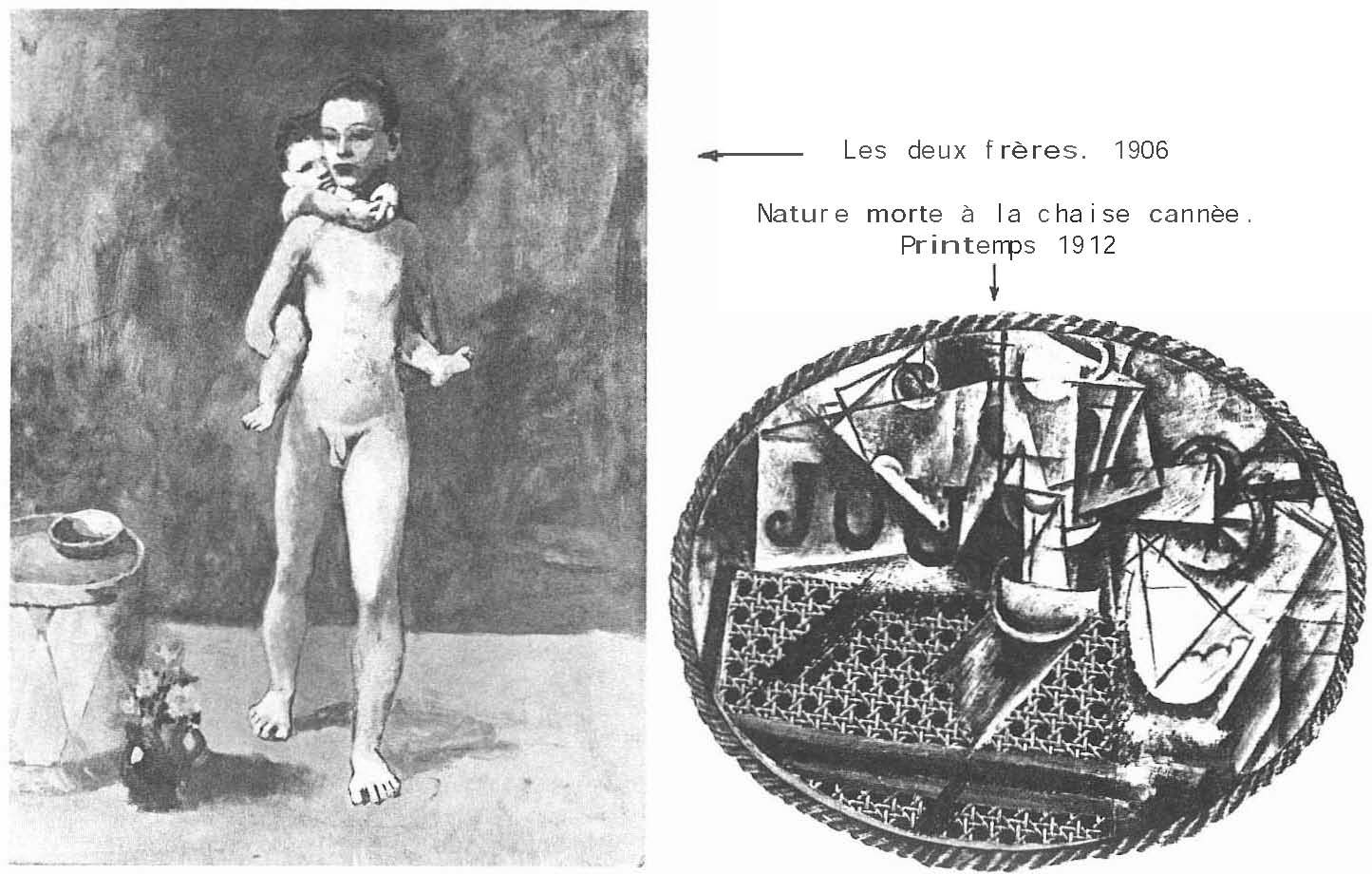

A Paris, Picasso se lie d’amitié avec Apollinaire, Matisse, Max Jacob. Il exécute jusqu’en 1906 une série de toiles encore très sentimentales mais de tonalité plus claire et fleurie, d’inflexion parfois maniériste que l’on groupe traditionnellement sous le titre de « période rose » et qui représente des arlequins, des acrobates, des écuyères et toute la troupe des gens de voyage. Le « deux frères » expriment cette grâce nouvelle (1906).

Peintes en 1907, « Les Demoiselles d’Avignon », à la fois cézanniennes et négroïdes, marquent la rupture de Picasso avec toutes les traditions de l’art de peindre, et les débuts du « cubisme », épisode très bref de la peinture contemporaine (1908-1914). Le cubisme est une aventure assez mystérieuse et il est difficile de faire la part respective de Picasso et de Braque avec lequel il travailla pendant quelques années en étroite collaboration.

Le cubisme se présente comme une tentative pour simplifier les objets et les réduire à des solides géométriques pour donner le sentiment de leur présence physique en les amenant vers le devant de la toile et en supprimant progressivement leur flottement dans la perspective traditionnelle.

A partir de 1913, Picasso tend à recomposer l’objet non en volumes mais en plans qui en font la synthèse et sur lesquels un dessin très cursif résume l’esprit de la forme.

Pour donner l’impression au moins d’une équivalence de la réalité, il introduit dans la toile des éléments bruts : tissus, toile cirée, chiffres, lettres de journal, étiquettes de bouteille, fragments de papier peint, et les « papiers collés » sont conçus comme une sorte de transcription musicale d’un groupe d’objets.

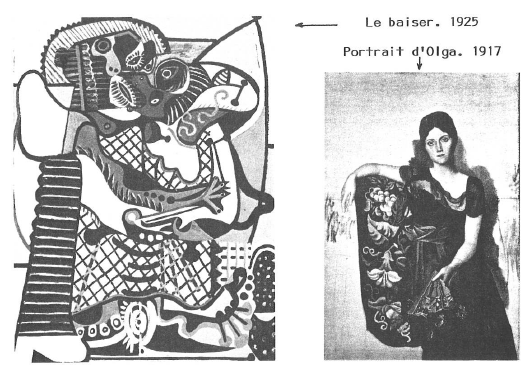

En 1917, Picasso, que la guerre a séparé de Braque et des peintres de Montmartre, part pour Rome sur les instances de Jean Cocteau et exécute les décors de « Parade » pour Serge de Diaghilev, directeur de la troupe des ballets russes.

Il collaborera souvent par la suite aux Ballets russes, s’éprendra du monde du théâtre et de la danse, ramènera d’Italie une curiosité durable pour la sculpture antique et le classicisme de la Renaissance. D’où un retour à la tradition qu’explique en partie le climat artistique et social du Paris de l’après-guerre et qui s’exprime chez Picasso sous la forme de dessins et portraits ingresques puis de figures monumentales, souvent d’inspiration « érotique », qui renouvellent l’art du nu, célèbrent la fécondité des beautés rustiques et les plaisirs de la vie balnéaire, évoquent en termes vigoureux le passé idyllique de la Méditerranée.

Les années 1924-1925 voient alterner de délicieux arlequins avec de grandes natures mortes.

L’accalmie est de courte durée en 1925, Picasso exécute « La danse », toile frénétique parcourue d’ombres funestes qui inaugure la période la plus « barbare » de son œuvre.

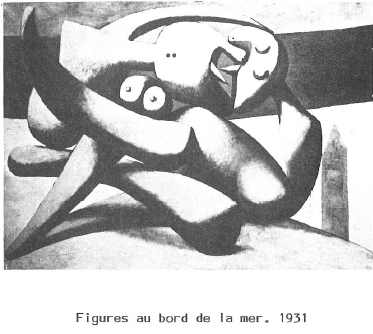

Qu’il ait ou non connu, à travers les surréalistes, les découvertes et les théories de Freud, il va pendant plus de 10 ans et au milieu d’une production très variée, peindre un ensemble de toiles qui fixent des images cruelles de cauchemars et d’obsessions érotiques.

A partir de 1930, Picasso exécute dans l’atelier du château de Boisgeloup, en Normandie, un groupe de sculptures où l’on trouve la série des grandes têtes de femmes travaillées en plâtre, coulées parfois en bronze, de curieuses constructions faites de métal découpé et d’éléments de rebut.

La gravure et la sculpture marquent les débuts des années 30. Elles marquent un nouveau retour à l’antique.

C’est l’espagnol qui, en 1930, peint la surprenante Crucifixion dans laquelle toute l’iconographie traditionnelle du thème chrétien est concentrée, mais sous une forme violente et démantelée. Les personnages qui ont l’aspect des monstres de l’univers de Picasso, présentent des disproportions qui rendent sa lecture difficile.

C’est aussi l’espagnol qui vibre au spectacle des corridas.

En 1937, Picasso, que la guerre civile espagnole a éveillé aux problèmes politiques, peint pour le pavillon républicain de l’Exposition Internationale, l’immense toile de « Guernica » qui évoque le bombardement par l’aviation allemande d’une petite ville du pays basque. Guernica rassemble en une grande image d’épopée funèbre quelques-uns des thèmes des périodes précédentes (« Le Minotaure », « La corrida », « La statue antique brisée ») et marque la période la plus violente, la plus sombre et tragique de la production du peintre.

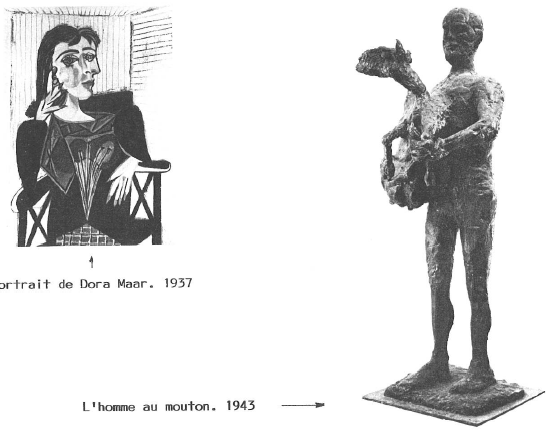

« La femme en pleurs », qui est un écho de Guernica, introduit dans son œuvre un personnage qui aura une importance considérable dans sa vie et l’évolution de son art : Dora Maar, une jeune photographe yougoslave, qui sera, pendant près de 10 ans, sa compagne.

A travers les nombreux portraits qu’il nous a laissés d’elle, Picasso n’a pas seulement raconté les péripéties d’une liaison, il a aussi exprimé, mème si c’est parfois d’une façon tragi-comique, l’angoisse de l’époque.

Picasso, après un séjour à Royan, demeure à Paris pendant la durée de la guerre. Il y réalise, en 1943, la sculpture d’un géant qui, tel un porteur d’offrande antique, surgit de la glaise dans les ateliers des Grands-Augustins. Très vite, à cause de sa fragilité, il est moulé en plâtre puis coulé en bronze. Le crâne, concrétisant l’idée de la mort, apparaît, à la manière classique, dans des natures mortes. Le taureau, autre thème familier, resurgit sous la forme d’une association d’une selle et d’un guidon de bicyclette et la chèvre de 1950 d’un assemblage d’objets de rebut.

Inscrit au parti communiste français en 1944, Picasso exécute quelques œuvres qui évoquent la tension politique de l’après-guerre et les espérances de l’intelligentia progressiste : la célèbre colombe de la paix, dont l’affiche reproduite des milliers d’exemplaires, a fait le tour du monde.

Mais le retour la paix signifie le retour à la joie, l’inspiration sensuelle et païenne qui se manifeste surtout dans les grands panneaux et les dessins exécutés à Antibes en 1946, d’autant plus qu’une nouvelle liaison fait nouveau de lui un époux heureux et un père comblé : il vit avec Françoise Gilot dont il a deux enfants Claude et Paloma.

Cette période s’achève en 1953 au moment de sa rupture avec Françoise Gilot, qu’il évoque dans une série de gouaches qui sont un peu sa confession esthétique et sentimentale, les premières pages d’un journal intime qu’il ne cessera de remplir.

Il peint encore des nus d’une étonnante puissance monumentale, s’intéresse de plus en plus aux thèmes espagnols. Sa production est cette époque trop abondante et diverse pour que l’on puisse en dénombrer tous les sujets et modes.

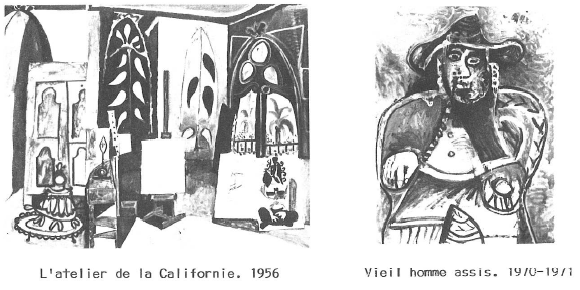

Il n’est pas un genre qu’il n’ait, autour de 1950, abordé : la lithographie, la gravure, la gravure sur linoléum, l’affiche, la sculpture, la céramique. Parmi les tableaux, une place spéciale doit être réservée aux « Ateliers » peints Cannes en 1956.

C’est presque un testament artistique qu’il nous lègue avec « Le vieil homme assis », 1970-1971, figure intense, émouvante de la vieillesse.

Picasso meurt le 8 avril 1973. Il est enterré à Vauvenargues.

On peut déplorer que le Musée soit très pauvre en œuvres des dernières années de Picasso. Souhaitons que le budget du Ministère de la Culture, diverses dations, et des dons de généreux mécènes, pourvoient à combler ces lacunes. Il n’est pas interdit de rêver !

Impressions et réflexions strictement personnelles d’un visiteur.

Ce jour-là, une foule sage, presque solennelle jeunes, vieux, riches, pauvres, bien-portants, handicapés de tous les milieux, fait patiemment la queue, ou se presse sagement dans les salles de l’Hôtel Salé. Peintures, sculptures, dessins ou gravures jaillissent d’un peu partout, Et ce n’est pas tant leur multiplicité que le choix et la qualité des œuvres qui caractérisent cette exposition, l’une des plus grandes jamais consacrées à un artiste du 20ème siècle. Sera-t-elle suffisante pour désorienter les visiteurs et détruire les idées toutes faites, dans un sens ou dans l’autre, sur Picasso ?

Un espoir : sa permanence, qui permettra d’aller revoir et revoir les œuvres du grand maître, pour se familiariser avec elles et les mieux comprendre, à défaut de les aimer.

Mais je resterais sceptique, si je ne retenais que les nombreuses réflexions et réactions notées, autour de moi, au cours de toutes les expositions où figurait Pablo. Car, depuis des décennies que dure « un scandale Picasso », il n’a pas cessé de diviser le public des expositions et les amateurs d’art en deux clans principaux, antagonistes irréductibles. Je ne sais pas s’il est, dans toute l’Histoire de l’Art, un artiste aussi discuté et qui ait fait l’objet de jugements aussi contradictoires ou aussi dépourvus de jugement ! D’un côté, les fanatiques, prêts au panégyrique aveugle et qui se pâment illico devant le moindre bout de toile barbouillée avec la queue d’un âne (souvenons-nous de Soronali !) pourvu qu’il porte la signature du maître espagnol ; de l’autre, les contempteurs systématiques, résolus au dénigrement a priori dans les mêmes circonstances et qui déclarent péremptoires : « Picasso, c’est idiot ! »

Entre les deux, soyons justes, une foule d’indifférents, qui préfèrent les bandes dessinées mais qui se croiraient déshonorés de ne pas pouvoir assurer à leurs amis et connaissances « qu’ils y étaient » et se répandent en lieux communs et banalités.

Enfin, sur le pourtour, un bon nombre (si ! si !) de gens de bonne volonté, qui s’interrogent, qui cherchent à comprendre, qui, perplexes mais pas obtus, se demandent honnêtement s’ils sont devant la manifestation d’une mode éphémère, d’une vogue saisonnière, ou snobisme d’intellos. Mais une mode, une vogue, un snobisme qui durent depuis des décennies, qui ont entraîné la création officielle d’un Musée National, ça pose quand même problème ! leur esthétique peut être discutable, mais leur valeur objective est une réalité … à moins qu’on ne décrète que le monde est frappé de stupidité collective. Alors, œuvre personnelle ? Évidemment la question n’est pas simple.

Peut-être trouverons-nous un commencement d’explication dans le constat du malentendu dramatique qui existe depuis longtemps dans les esprits sur la finalité de l’Art celui-ci devrait être ressemblant ! c’est oublier que l’œuvre d’art est toujours la réalité, certes, mais modifiée, trans posée, transfigurée parfois, à travers une intelligence et une sensibilité individuelles et c ‘est ce qui la justifie et lui donne sa valeur unique.

Autrement, courons vite acheter un Kodak ou un Polaroid ultra-sophistiqués, avec film en couleurs fidélissimes, et nous n’aurons plus besoin de fréquenter musées ni expositions ! Une question se pose toutefois : pourquoi permettre à d’autres ce qu’on moque et vilipende chez Picasso ? A-t-on jamais croisé dans la rue des femmes semblables à la Vénus Callipyge, à la Vénus Hottoutote, ou même aux belles Égyptiennes, qui se présentent le buste de face et la tête de profil et quels que soient le pays et la civilisation, est-ce que leur art, en son enfance, se souciait de ressemblance ; et sans aller si loin, est-ce que notre art gothique ne nous offre pas une belle collection de monstres dans sa statuaire, et ne regardons-nous pas toutes ces œuvres d’art d’un œil indulgent pourtant et d’une âme attendrie et même conventionnellement admiratifs ? Il y a quelque injustice aussi à ne retenir de Picasso que les œuvres qui choquent parce qu’elles ne répondent pas aux canons de l’esthétique grecque. C’est oublier un peu trop facilement tant de portraits de femmes (de 1903 à 1908), de « Nus » splendides (1920 à 1923) par exemple, et bien d’autres, sans oublier ceux de Gertrude Stein, Olga, Dora, Jacqueline.

C’est aussi oublier, avec partialité, qu’il fut un des plus admirables dessinateurs, et que ses dessins peuvent soutenir sans crainte la comparaison avec ceux des plus grands de l’Art Universel. Peut-on rester insensible devant le rideau de Parade (1917), la Napolitaine au poisson (1918), ses séries de « danseurs », de « danseuses », « le rêve » (1932), Rapt » (1919), ses séries du « Minotaure », et ses « Tauromachies » et bien d’autres ?

Ah ! c’est vrai ! il y a aussi ces femmes aux cous étirés, aux seins désidéalisés, aux croupes énormes, aux pieds difformes, gonflés d’avoir trop marché pour aller nulle part. Évidemment nous sommes loin des phantasmes érotiques nourris par la « pub » et le cinéma, alors ça dérange !

Mais n’oublie-t-on pas un peu vite que la réalité a toujours nourri l’inspiration de Picasso, que dans son œuvre il se soucie d’elle plus que de maniérisme et de sentimentalité, que pour l’exprimer avec fidélité, il la prend à pleins bras. « Les plus beaux seins, a dit un jour Picasso, sont ceux des femmes qui ont le plus de lait ». Peut-on être plus réaliste et moins soucieux de plaire à tout prix ; jamais idoles barbares n’ont été aussi bien pourvues que ces femmes nourrices d’où la vie s’écoule avec bonté et générosité mais si leur vue nous est insupportable vous pourrez toujours vous rasséréner en contemplant son « Nu aux mains jointes ».

Mais à la réflexion, a-t-il tellement outragé systématiquement et cruellement le corps de la femme ! nos charmantes compagnes, en dehors des affiches, ne s’en chargent-elles pas fort bien et souvent elles-mêmes ?

Certains étalages de nudités sur les plages, à l’heure de la rôtisserie estivale rituelle, certaines déambulations le jour du marché dans les campagnes, à la sortie des bureaux, des ateliers et des migrations, dans les villes, où les femmes se croient d’autant plus « in » et irrésistibles qu’elles sont plus étroitement emprisonnées dans des jeans et des tee-shirts remplis à craquer, alors qu’elles auraient intérêt à s’estomper dans un flou plus favorablement esthétique et moins agressivement évocateur : tout cela est-il moins vraiment cruel que la vision de Picasso ?

Et, pour la première fois, après cette énième exposition à laquelle j’assistais, je me suis posé une question moins incongrue qu’il n’y paraît, car avec ce diable d’homme on est constamment interpellé : et si Picasso l’avait fait exprès, volontairement, et pas simplement par application d’une conception personnelle de l’Art ? mais toujours par fidélité à la réalité globale et, en plus, à l’affection qu’il eut toujours pour les « paumés » de tout bord : les pauvres, les miséreux, les émigrants, les exilés de la vie, et aussi, en particulier, les femmes, qui n’ont pas le loisir de se ménager, ni les moyens de fréquenter les instituts de beauté, s’il avait voulu magnifier les grâces de la femme quotidienne, célébrer l’anti-pin-up, offrir leur revanche à toutes les anonymes que les épreuves de la vie ont déformées, disloquées, meurtries, qui ne figureront jamais dans les magazines de luxe, et qui pourtant restent des femmes ?

Pourquoi railler et dénier à un artiste le droit de rester fidèle à son génie personnel, à sa vocation intérieure profonde ? Quand on voit la « Première Communion », composée à 15 ans, après que son père, admirant son talent, lui eût abandonné sa palette de peintre, on imagine le merveilleux « pompier » roublard, qu’il aurait pu devenir, en se pliant au goût du temps – mais Picasso choisit d’être ce jeune homme qui, mâchoires serrées, regard de défi, habite sourdement l’espace de son manteau et nous accueille dans la première petite salle en haut du magnifique escalier intérieur, avec une émouvante intensité obtenue par la simplification des volumes et du contour.

Un autre grief majeur fait à Picasso, c’est ce qu’il a peint de plus convulsif, son inimitable Guernica, ses combats sanguinaires d’animaux, ses tauromachies plus ignobles que nature, ses portraits qui semblent leur propre reflet dans de monstrueux miroirs de foire, comme celui distordu de cette femme qui pleure et crie.

On pourrait invoquer sa formidable vitalité. Ce serait oublier la violence de notre monde dont il se fait le témoin implacable mais sincère. Si l’écœurement, si la répulsion nous envahissent, souvenons-nous de la réponse cinglante qu’il fit à la question d’un officier allemand devant « Guernica », « Qui a fait cela ? » « C’est vous ! » A notre époque de goulags, de tortures, de terrorisme, gardons-nous de battre notre coulpe sur la poitrine de Picasso. Ce n’est pas lui le responsable. Il n’est qu’un témoin – « Doit-il être exécuté parce qu’il a peint la vérité ? »

On aime Vermeer et Frans Hals ? Bien sûr ! On aime les primitifs italiens ? Évidemment ! Pourtant cet amour est récent chez les amateurs d’art. Et il a dû pour se faire jour et s’imposer connaître bien des péripéties, soutenir bien des polémiques. Bref, il a dû combattre les normes en vigueur aux XVIIIe et XIXe siècles. Car le goût artistique est mouvant, provisoire, incertain, et les préjugés injustes et tenaces. La visite de notre groupe au Musée Picasso en est une preuve nouvelle, car « le scandale Picasso » perdure pour beaucoup. On n’en finirait point si l’on voulait suivre pas à pas les jeux de la mode, et du snobisme, les mutations et les psalmodies dans les mentalités, les fluctuations du marché de l’art. Tantôt on s’étonne qu’un artiste, brusquement surgi du passé, objet d’une passion nouvelle, ait pu être si longtemps ignoré ou négligé, mais en même temps, et avec d’autant plus de vigueur, on déplore que les « amateurs » ne s’en tiennent pas aux valeurs reconnues, aux grands noms de l’art grec, de la Renaissance italienne, du XIXe siècle.

Ainsi les canons du goût vacillent et basculent au gré des batailles de l’ordre établi et de la subversion, de la norme rassurante et du caprice inquiétant. Et pourtant on ne peut refaire constamment à longueur de siècle Praxitèle, Giotto, Raphaël, Poussin, Rubens, Rembrandt, Watteau, Delacroix, Velasquez, Goya, etc. Il faut bien que l’art évolue quand les ressources d’une technique ont été épuisées, et se fasse l’expression de son époque.

C’est ce qu’a fait Picasso, et sans rien renier du passé ni mépriser du présent.

Avec sa boulimie gargantuesque, il a assimilé et exploité l’art de la préhistoire, les grandes statues hellénistiques et romaines, l’art médiéval, les grands maîtres d’autrefois. Poussin, Rubens, Delacroix, Goya, Velasquez, mais aussi Matisse, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Braque et les arts primitifs africains de même que, possessivement, il s’approprie pour les façonner à sa manière, tous les matériaux imaginables : bois, métal, plâtre, osier, carton … Avec un panier, quelques pots de fleurs, une feuille de palmiers, il crée une chèvre avec les éléments d’une poêle, la plus fière des maternités.

Picasso s’inspire de tout, cherche dans toutes les directions, exploite toutes les inspirations. Au lieu de critiquer systématiquement, il est plus enrichissant de mesurer la ténacité, la rigueur, l’audace avec lesquelles le peintre analyse la réalité, la triture, la détruit pour mieux la réintroduire : voyez comme il donne à un « Arlequin » des épaules héritées d’une bouteille d’anis et d’un compotier, et comment il reprend d’une peinture à l’autre, et dans ses sculptures, les mêmes structures.

Alors, Picasso ?

Bien sûr, ça choque, ça dérange …

Mais une œuvre, qu’elle soit littéraire, picturale ou musicale, qui ne dérange pas, à coup sûr, ce n’est pas une œuvre, c’est un produit. Mais gardons-nous de tomber dans le travers inverse : si elle dérange, ce n’est pas forcément un chef d’œuvre !

Que conclure ? Devant une œuvre d’art qui nous choque, Picasso, Boulez, Xenakis, les colonnes de Buren, la pyramide du Louvre (la Tour Eiffel jadis !) etc … aussi bien par respect pour l’Art que pour les artistes, avant de formuler des jugements sans nuances et sans appel, disons simplement « je n’aime pas … ça ne m’émeut pas … Je ne comprends pas » et gardons la seule attitude intelligente et… prudente : celle de l’humilité ouverte.

Fernand Labigne

P.S. A signaler que nous eûmes la chance d’avoir à notre disposition pour cette visite une guide enthousiaste, compétente, intelligente, ouverte, et dont le souci était moins de susciter des prosélytes que d’éclairer les esprits.

Découvrez + de 1100 textes des conférences du CDI sur le site du CDI de Garches

Vos commentaires et vos conseils contribuent à l’amélioration de nos parutions.

Vous disposez de l’espace « COMMENTAIRES » ci-dessous pour les exprimer.

Merci et à bientôt pour votre prochaine visite.

Laisser un commentaire